旅游指南

埇桥历史悠久,三千多年前,周朝天子将此地封为“宿国”。公元605年隋炀帝开挖通济渠(后称汴河)自板渚引黄河水东流,为便利南北交通而修建埇桥,并置埇桥重镇(埇桥遗址今在城内)。唐宪宗元和四年(公元809年),设宿州以管辖。明洪武十年,垒石为城。1912年改宿州为宿县,曾置宿城市、宿州市。1992年宿县和县级宿州市合并为新的县级宿州市。1998年12月6日,国务院批准撤销宿县地区,设立省辖宿州市,合并后的县级宿州市更名为埇桥区。

埇桥,皖北厚土,大美之地。位于安徽省东北部,地处黄淮海经济区腹地,苏、鲁、豫、皖四省交界区域,是东部沿海经济发达地区向中西部产业转移的阶梯过渡地带,也是连接南北之要道,历来是兵家、商家必争之地。

她是全国最大的县级区,拥有“中国曲艺之乡”“中国书法之乡”“中国烧鸡之乡”等多张国家级名片。

她是“国家现代农业示范区”和“国家农村综合改革试验区”,是全国重要的粮食、棉花和煤炭生产基地,“全国生猪调出大县(区)”“安徽省粮食生产十强县(区)” 。她还拥有“中国杨木产业示范区”、安徽省文明城区、全省美好乡村建设先进县区等多项荣誉。

埇桥古韵

闵子祠

闵子,名损,字子骞。他是孔子弟子,名列七十二贤之首。闵墓,是春秋时闵子骞墓,内有春秋闵子衣冠冢。墓前有闵祠,闵祠位于宿州市埇桥区曹村镇闵祠村,始建于汉,兴盛于唐、宋,元初毁于兵火,明万历年间斥巨资重修,清道光年间,民国元年均重修过。

涉故台

柘龙树

位于宿州市埇桥区大泽乡镇,中国第一次农民起义——陈胜吴广起义旧址,是中国农民战争和农民革命的发祥地,是历史的载体和见证,是一座伟大的历史丰碑。

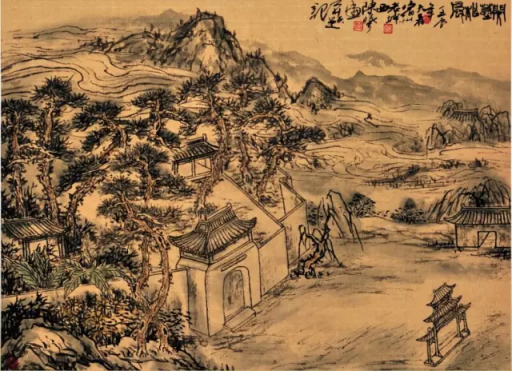

东林草堂

位于宿州市埇桥区符离镇,白居易住地唐时名毓村,住宅名东林草堂。白居易青年时期在此居住二十余年,把这里当作他的故乡,并创作了许多不朽的灿烂诗篇。“野火烧不尽,春风吹又生”已成为千古绝唱。

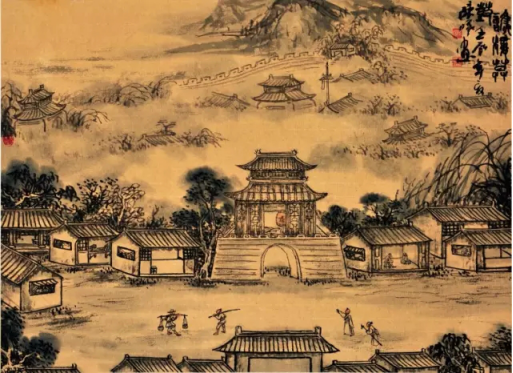

谯楼暮鼓

宿县旧衙前院,有谯楼。明清时期,每当黄昏来临之际,谯楼上晚霞似火,暮色苍茫,给人种神秘的感觉;在夜幕降临时,谯楼鼓声响起,震荡夜空,船遍四野,此即“谯楼暮鼓”。

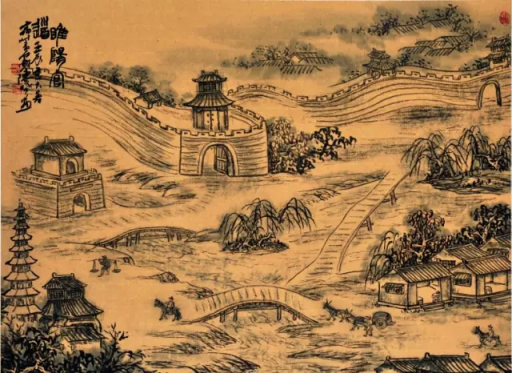

符离晓渡

符离,即宿州市城北二十里的古符离,北临濉水。为了方便行人,清乾隆年间,宿州知州张开仕在濉水上修驿站,配置了船只桥兵,以渡行人。每当清晨,雄鸡报晓,濉河两岸人声鼎沸,车马喧阗,形成一道亮丽风景线。

徐园芳树

徐园,明朝徐王墓地,在埇桥夹沟镇龟山。徐王姓马,排行老二,人称马二公。明太祖高皇后马氏之父。洪武二年,公元1369年,追封为徐。洪武四年,在墓前建庙,庙前立华表二根。庙西南为祭祀署,每年祭祀七次。永乐九年,即公元1409年,明成祖北巡,途径宿州,亲为祭祀。永乐九年重修徐王庙。永乐十五年又赐亲王祭奠。墓外围围墙九里三步,内围墙一里,墓户九十三。围内树木参天,葱郁蔽日,古人称“徐园芳树”。

扶疏余韵

埇桥区政府大院后城墙上有扶疏亭。扶疏亭始建于宋朝,几经毁坏几经重建,最后建成古式殿堂五间。据《宿州志》记载:宋朝苏轼任徐州太守时,赠送给宿州太守墨竹一本,宿州太守将其刻在石头上,并建了一座亭子,取名为“扶疏亭”。

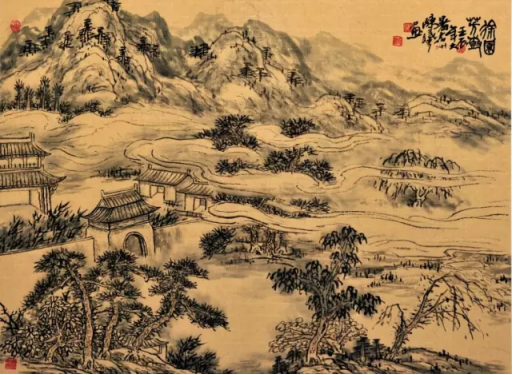

睢阳古道

指从彭城到埇桥的汴路。睢阳,古代县名,今天河南省商丘县。宿州睢阳之间,有一条宽广的驿道,宿州东门外设睢阳驿。睢阳驿为宿州四驿之中心,驿道两边植杨柳,沿途设驿站,五里一屯十里一铺,每驿备有马匹,来回传递官文,它是历史上重要的交通要道。

烟寺钟晨

埇桥区夹沟镇北镇头寺,又名“大龙泉寺”“流沟寺”。寺院内苍松翠竹,树木葱茏,有珍珠泉自院内流出,与山半腰的呵泉合流,浇灌着数百亩香稻米。每当清晨,寺钟初鸣,僧人焚香诵经,古寺上空,烟雾缭绕,钟声悠悠,极其幽静。游人至此心旷神怡,流连忘返。

埇桥新姿

春满沱河

汴河美景

现为国家级水利风景区、国家4A级旅游景区、全国中小学生研学实践教育基地。该景区通过“一点两线”式布局充分彰显文化、民俗特色,“一点”即新汴河源头建设的宿州汴河博物馆,并配有标志性雕塑“远航”。两线即北岸的历史线和南岸的民俗线,北岸通过大泽惊雷、垓下之战、符离鏖兵和淮海硝烟四个版块,分十三个节点广场,展现发生在宿州境内的影响中国历史进程的战争文化;南岸以古汴遗韵、人杰地灵、艺苑民风三大版块,分十二个广场表现宿州厚重古朴的民俗文化。真可谓,“碧水穿城似江南,南北两岸,遍览宿州二千年古朴庄重、源远流长的历史文化”。

二中广场新貌

古城新貌

三角洲公园夜景

埇桥美味

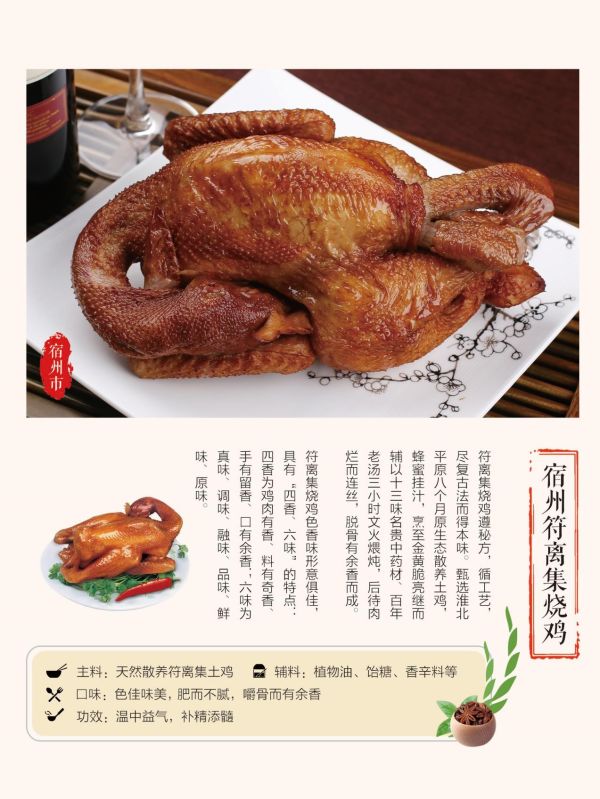

符离集烧鸡

符离集烧鸡,一道穿越历史的美食,延续千年的美味佳肴。20世纪初,由创始人韩景玉综合各家工艺开发卤制而成,1956年被评为中国名菜,是徽菜经典菜品之一;现为中国国家地理标志产品、安徽省非物质文化遗产,首批游安徽“不得不吃”的特色美食(小吃),曾荣获中国特色旅游商品大赛银奖。从“中国四大名鸡”之首,到斩获“中国驰名商标”,符离集烧鸡随着绿皮火车传遍全国,其造型为睡美人型,盘腿填腹、饱满俊秀;其口感肥而不腻,肉烂丝连,嚼骨而有余香,可谓色香味形俱全。

经过宰、烫、搓、洗、扒、磕、漂、别、晾、炸、卤等十多道工序。宰杀时,洗净鸡身,扒出内脏,翅膀翻别,使鸡呈椭圆形。用高浓度“糖+蜜水”沾抹鸡身,下油锅翻炸、呈金黄色,捞出下卤锅武火高温卤煮、文火回酥捞出。

栏杆牛肉

埇桥区栏杆牛肉,首批游安徽“不得不吃”的特色美食(小吃),科学配方、制作精细,肉质色泽红亮、口味醇正、烂而不腻,现为安徽省非物质文化遗产,相传已有千余年制作历史。此门技艺与秘方由陈氏传人口身相传,不形成任何文字记载,因而有较强的神秘色彩。

据传,安史之乱时,大将郭子仪平叛有功,皇帝赏赐郭家一位陈姓御厨,而其正是现在栏杆正宗牛肉传人陈氏的祖先;后来,陈姓御厨师的后人,辗转迁移到埇桥区栏杆镇定居,栏杆牛肉也因此创始发展。

sa汤

宿州sa汤,“月月煮天天熬非一日之功”,用散养肥美老母鸡、熬制成汤,作料配料有麦仁等24种,先后顺序均有讲究;汤味入口鲜咸,汤汁浓淡适宜,香味绵长,品尝时必打一个鸡蛋冲开;夏天喝它可以开胃,冬天可以驱寒暖胃。现为中国金牌旅游小吃、首批游安徽“不得不吃”的特色美食(小吃)、安徽省非物质文化遗产。相传“乾隆皇帝下江南途经宿州,品尝到汤后,赞不绝口、终身难忘”。

蕲县马蹄烧饼

油炸金蝉

小鸡饸饼

夹沟香稻米

烙馍

韭菜合子

埇桥八大碗

埇桥文化

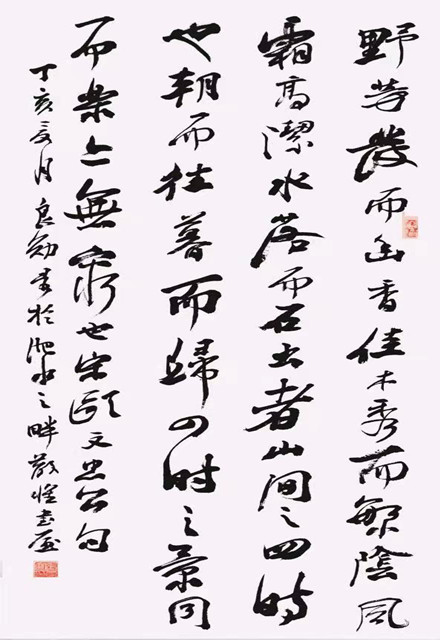

中国书法之乡

闻名遐迩的乐石砚

五柳情韵

皖公网安备 34130202000166号

皖ICP备09027067号 网站标识码:3413020023

皖公网安备 34130202000166号

皖ICP备09027067号 网站标识码:3413020023网站地图 联系电话:0557-3021171 联系邮箱:szyqxxzx@163.com 访问人次:

违法与不良信息举报电话:12377

违法与不良信息举报电话:12377本站支持IPv6访问